慢食學院課後紀錄❷:讓我們學會彎腰,看蟲,看草,從ai到iá的採集時代

圖慢食臺東

文慢食臺東

日期:2025.04.09

昆蟲系出身的蘇立中老師長期走訪各地山林、與部落協作,致力於民族植物的應用與復振。發現透過採集,不得不意識到蟲在哪裡、草長得如何,觀看世界的角度變得截然不同,我們不是環境的外人,而是彼此共振的生物體。

讓採集風味進入日常,才會有人持續採集

如果想要保存一種植物,將它商品化、重新進入人們的生活是一種方式。 蘇立中老師提到,他經常詢問不同地區的人們:「你們小時候喝哪些葉子茶?現在還有在喝嗎?」而對方往往回答:「現在沒人喝了。」老師便開始思考,要讓這些味道重生,不是去保護它,而是要幫它重新被看見、被感受到。 《三玉號》曾開發出野草沙士、野草茶和琴酒⋯⋯讓人們在日常中重新感受植物的存在。 說出植物的故事、喚起好奇心,讓 #消費端回饋產地,是採集有意義的形式展現。

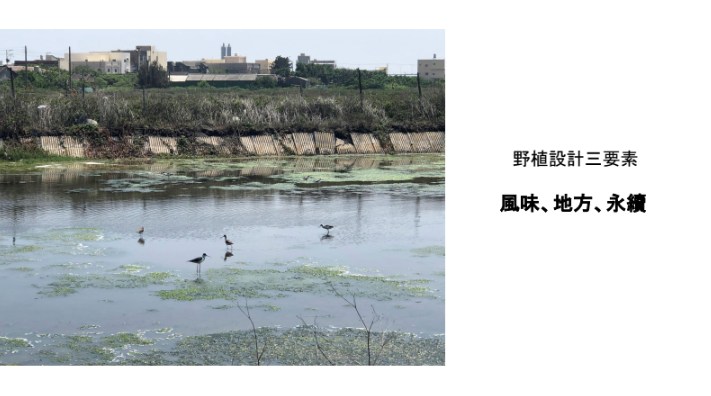

野植設計三大要素:風味、脈絡、永續

但立中老師也提及,非規模化的採集生產模式仍有一定的門檻,如同上篇所提及的,#季節性、#不確定性,是採集風味的硬傷;但這種限定感,如果好好設計也很迷人。 接續分享了自身在野植設計的三大要素與其案例。

野植設計的三大要素

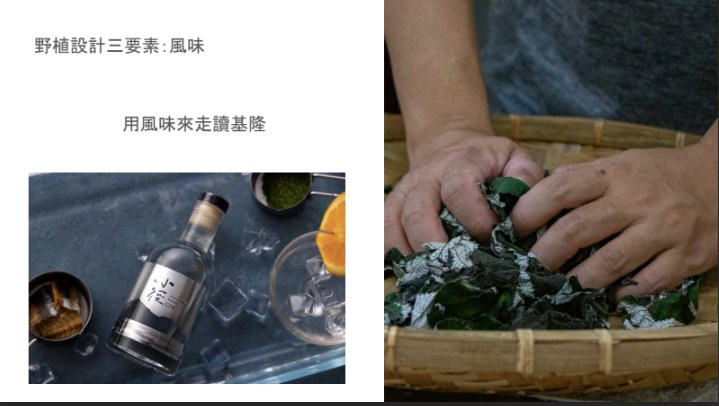

❶ #風味:避免落入偏見,只認為植物只有功效為重,而忽略其他價值。 臺灣過去在使用植物,時常用功效來區分植物的價值、卻不知不覺忽略了植物的獨特風味,但如果對於植物風味有更近一步的認識,便有走入日常的機會。 過去三玉號曾與涼伴工作室合作,意外地發現許多基隆山邊野草的有趣風味。 比如說原本主要用於抽取植物纖維作為編織用途的苧麻,取其葉子做揉捻處理後炒焙,竟然出現了 #蝦膏蟹膏的香氣,植物的鮮味與甘甜串出獨特的酒體,成為熱門的限定商品,品飲時獲得的海洋風味裡,讓人聯想到基隆的海港風情。

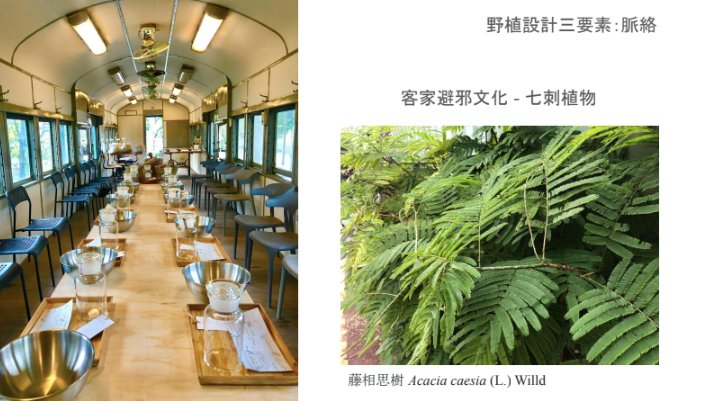

❷ #脈絡:認識植物的文化跟地方性。 在橫山合興車站推廣計畫中,三玉號從耆老訪談整理出早期橫山客家人入山工作會使用的野植及脈絡,設計成遊程和產品。 #藤相思樹 是橫山客家人在避邪除煞上的最常用植物,民間相信其莖葉亦能驅魅避邪,所以在遊程內加入在地野植香料與海鹽,做成草本淨化海鹽,延續過去的文化意涵,也讓從前的民俗植物成了現代生活裡常見的素材,更成為橫山旅行中別緻的伴手禮。

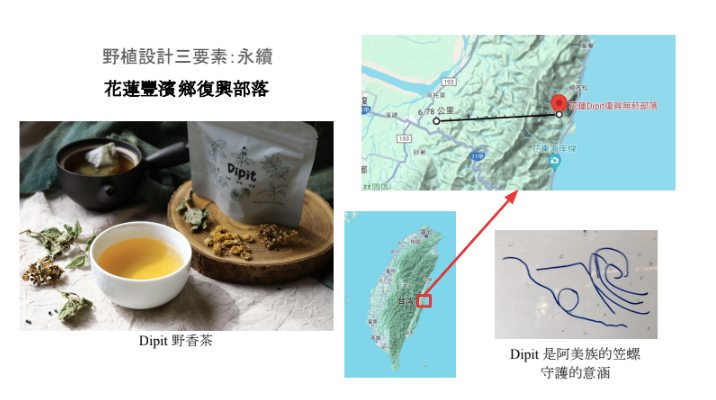

❸ #永續:順應自然、結構共生。 Dipit復興無菸部落,位於花蓮豐濱鄉新社村的阿美族部落,Dipit一詞意思是「笠螺」,象徵著笠螺緊緊依附在石頭上,就像緊緊守護著族人及後代子孫們一般。 立中與花蓮Dipit-復興無菸部落共同開發的 #Dipit野香茶,選擇了流域的代表植物搭配,透過產品銷售,也帶動在地青年與年長採集者的工作,傳達出是守護森林流域、支持部落陪伴長輩以及永續經營的模式。 立中老師提到,食農教育使用居民原本就熟悉的素材來開展,才有機會讓影響在社區、部落內持續下去,這種共生與共好,對他們而言也才有意義。

臺灣不是處處平原的地形,農業本來就不是唯一的發展方式。

處處的高山與丘陵,蘊藏著很棒的自然資源,透過採集、且遵守採集倫理的原則下,能夠拓展、保留物種的多元。 忠恬也補充:全世界只有台灣有的 #南庄橙,是賽夏族重要民俗植物,果實皮厚,嘗起極具清新的酸味和優雅的苦味,當部落改變生活型態,南庄橙因此跟著消失。但在近年被果醬女王柯亞看中了濃厚的野味,製作成果醬、獲得國際獎項,讓南庄橙供不應求,也顯示了恰當的使用與轉譯,是保存物種的方式。 在科技時代,我們很常什麼都想交給 AI:辨識植物、計算產量、監測氣候……但真正能讓我們學會尊重生命週期的,是土地本身,從AI到 iá——那個台語裡的『野』。