2025慢食學院課後紀錄 ❶:構樹記得,我們的故事從台灣出發

圖慢食臺東

文慢食臺東

日期:2025.07.22

踏入課程場域 Taromak-達魯瑪克部落,濕漉漉的綠意在眼前敞開,竹構教室的一旁,就有幾棵構樹。

世界文化的開端,來自台灣?

如果你有關注南島文化,你會發現這幾年我們越來越常談起:台灣,或許是那群橫越大洋的語言與文化的起點。 鍾國芳老師長年研究構樹的分類與分布,也經營Paper mulberry 構樹粉絲專頁分享資訊,讓這株貫穿南島語民族編織、造紙與儀式文化的植物,在臺灣土地上重新被理解與定位。

進入構樹之前,先從語言學的角度切入!

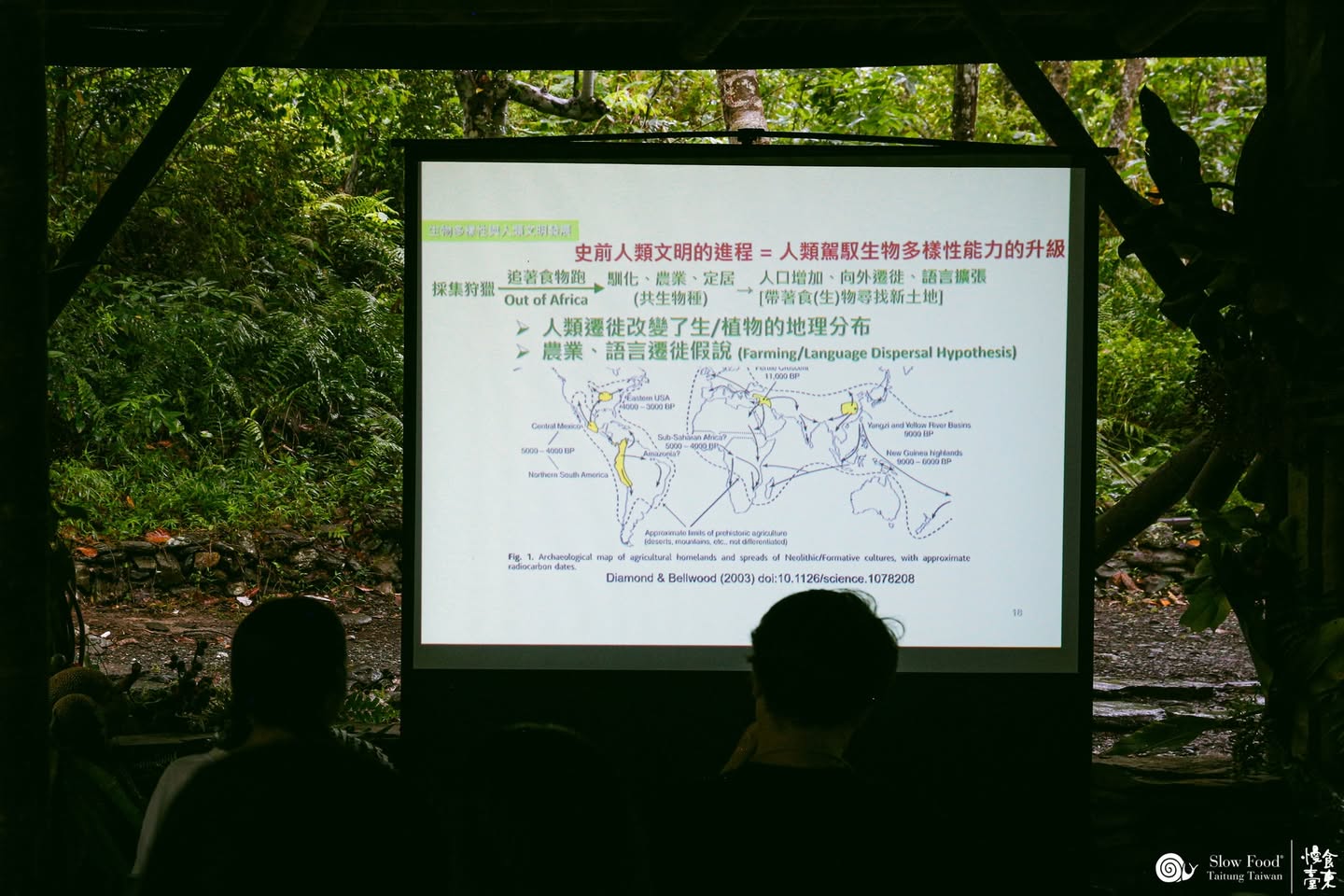

目前台灣官方認定的 16 族原住民族語言,全都屬於南島語系,而在南島語民族的十個主要語支中,有九支只存在於台灣。這樣的語言密度與多樣性,讓語言學界在幾年前提出推論:台灣很可能就是南島語民族的原鄉。 根據2016年哈佛大學Skoglund團隊的基因研究、從拉皮塔遺址中出土的女性骨骸DNA顯示,其遺傳組成與現今菲律賓與臺灣阿美族人最為接近,進一步支持了南島語民族起源於台灣的假說。 但想要完整理解南島語民族的遷徙與文化傳播,需要結構語言、考古、農作物、動物、工藝與信仰等證據共同拼湊,這時候,植物成為記憶的活標本,一條能追溯人群移動與文化交流的共生之鏈。

從構樹的基因,看見一段海上的記憶

鍾國芳老師和團隊做了八年的研究,跑遍世界、採集上百組構樹的DNA,發現擁有最豐富、最原始基因的地點 正來自台灣臺東。決定性的線索來自田野調查:研究團隊發現,南太平洋島嶼上的構樹幾乎都是雌株,沒有雄株,也不是從種子長出來的,而是用枝條繁殖的,也就是無性繁殖。 推測當時南島語民族攜帶構樹,是為了取用樹皮製作布料(tapa 樹皮布),所以只帶了少量、方便種植的雌株。雖然這樣的構樹能落地生長,卻無法自己繁殖。 反觀台灣,擁有最完整、最多樣的構樹品種,包括雄株與雌株,成為推論的關鍵:南太平洋的構樹,很可能是從台灣帶過去的。

南島語民族出航時,會攜帶一整套農業系統,也就是所謂的『農業包裹』,包含糧食、工具植物與藥用植物。

因為不夠重要,所以很重要的構樹

為什麼偏偏是構樹? 除了老師說到當時孩子出生,無法忙碌的上山下海跑田野,而選擇了家裡巷口就有的構樹作為研究命題之外(笑),還有不夠重要、但很重要的原因。 跟隨南島語民族遷徙的植物種類很多,像是糧食作物、藥用植物、甚至製衣材料都有,但構樹的用途相對單純,主要是用來做布料。也因為這樣,它在遺傳上的線索特別清楚。相較之下,作為糧食的芋頭就難以追溯,因為它是高度栽培的作物,長期經過人為選種和跨區域種植,基因混雜,難以像構樹那樣找到「單一源頭」的DNA。 雖然說重要性相對沒那麼高,但構樹全身上下都是寶。樹皮可敲打成布料,富含蛋白質的構樹葉,是動物喜愛的草食,雄花穗還沒開花前,可摘來煮湯,甚至紅色果實是很多人記憶中的零嘴。

在阿美族語中稱作「rorang」,嫩枝葉可用沸水汆燙再撈起來料理,或炒或煮。

在魯凱族,稱為「lolang」會將樹皮做為編繩,是在婚儀中會使用到的植物。

當沒有書寫、沒有地圖的時代,植物記住了一切,但美好的風味與工藝品,讓我們有機會重新回過頭去理解它們的路徑。

課程之於慢食,我們想說的是......

「 希望台灣不是一個沒有人會說南島語言的南島國家。」國芳老師在最後這樣說。 縱然科學已逐步解開人類遷徙的軌跡,證明台灣是南島語民族的起點,但屬於南島語的語言,卻正一點一滴地消逝。 語言代表的是一個文化的世界觀,如果語言消逝,那個文化理解世界的方式,也會一併失傳。 植物的採集,能夠訴說、驗證一段驕傲的人類遷移歷史,是語言的延伸,是文化的源頭,也是味道的來源。 也因此在這堂慢食學院中,我們期望透過了解食材的獲取方式、認識食材的來歷,轉化到日常、進入廚房、 讓文化走上餐桌。不只是平凡、隨處可見的構樹,還有千萬種山林野地的植物、更多飲食記憶,值得被重新認識與實踐。

今年最後一堂的慢食學院,我們抬頭仰望樹林,也低頭學習辨識野菜,翻找平凡但重要的野植食材,聽著植物帶給我們的訊號。